Comitato direttivo

Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Domenico Del Nero, Giordano Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri, Marcello Veneziani.

30 novembre

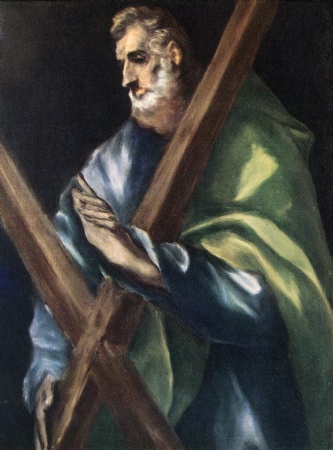

La festa di Sant'Andrea, patrono dei pescatori

A Patrasso, di cui è il santo patrono, lo ricordano il 30 novembre con cerimonie religiose particolarmente sentite che culminano con degustazioni di cibi tipici, fra cui “polpo al sugo”

di Marina Cepeda Fuentes

“Per Sant’Andrea ti levi da pranzo e ti metti a cena”, rammenta questo paradossale proverbio, nato per indicare che al 30 novembre, festa di Sant'Andrea Apostolo, le giornate sono così corte che viene subito sera. E perciò, in alcune località, per propiziare il ritorno della luce, si celebra la festa del santo con grandi “falò”.

Accade per esempio in Puglia, a Presicce, un paese di pescatori all’estremità della penisola salentina. Ebbene, dopo avere acceso in onore del santo un falò che una volta durava quarantotto ore, si mangiano le “triglie di sant’Andrea” cotte su quella stessa fiamma: d’altronde, il santo è il patrono dei pescatori e il protettore di tutte le località dove si pesca.

Andrea, il cui nome proviene dal greco “Andreas”, “Virile”, esercitava questo mestiere sul lago di Tiberiade insieme con il fratello Simone, poi ribattezzato Pietro dal Cristo. Fu, insieme con Giovanni e con Pietro, fra i primi apostoli di Gesù. E accanto a Lui, infatti, appare più volte nei Vangeli. Per esempio, come racconta Giovanni nel capitolo sesto del suo Vangelo, fu Andrea chi, davanti a una folla affamate, indicò al Maestro un fanciullo provvisto di cinque pani d’orzo e di due pesci: umili cibi da pescatori che divennero migliaia nel celebre episodio evangelico della “moltiplicazione dei pani e dei pesci”.

Dopo aver predicato per molti anni morì il 30 di novembre del 60 d.C. La tradizione vuole che sia stato martirizzato a Patrasso, in Grecia, dove era diventato vescovo: si dice che venne legato, e non inchiodato, su una croce a forma di X detta “Croce decussata”, popolarmente conosciuta con il nome di “Croce di Sant’Andrea”. E così è stato di solito raffigurato, specialmente a partire dal XVII secolo, in centinaia di sculture e dipinti.

A Patrasso, di cui è il santo patrono, lo ricordano il 30 novembre con cerimonie religiose particolarmente sentite che culminano con degustazioni di cibi tipici, fra cui “polpo al sugo”.

Ma a festeggiarlo, non solo in Grecia, bensì in tutto il mondo cristiano, sono soprattutto i pescatori e gran parte delle località dove la pesca -di mare, lago o fiume - costituisce una fonte di guadagno.

E così sulle rive del lago di Bolsena lo si celebra con canti, riti e banchetti: come a Latera, non lontano dal lago, che ricorda il santo patrono con la “Scampanata” che è omologa alle tante feste di passaggio, da un anno all’altro, in cui si fa rumore o si spara per cacciare il vecchio anno, i suoi malanni, le sue disgrazie.

A Latera, per tutta la giornata del 30 novembre, i bambini dai sei ai nove anni raccolgono barattoli per poi riunirli assieme con corde e fil di ferro e così attrezzati, gireranno all’imbrunire per le vie del paese facendo un chiasso assordante e cantando un’antichissima filastrocca:

Sant’ Andrea giù pe’ le mura

a tutte le figlie glie mette paura

e la su matre impaiolata

butta l’oglio pe’ la casa

pe’ la casa e pi’ pollaro

state su che canta i gallo

canta i gallo e la gallina

state su zi’ Caterina.

A Cellere, un altro paese del viterbese, quello stesso gioco rituale è diventata una sorta di gara, sicché, alla fine della serata, una giuria premia la “santandrea”, come viene chiamata la fila dei barattoli, più lunga e più originale.

Ma per Sant’Andrea vi è un’usanza particolare in tutta la Tuscia, come è chiamata la provincia di Viterbo: i fidanzati si scambiano per regalo dei pesci di cioccolato o di pasta di mandorle oppure vengono donati ai bambini. E perciò in questi ultimi giorni del mese centinaia dei tipici pesci di cioccolato avvolti in carte coloratissime, riempiono le vetrine delle pasticcerie locali.

Accade anche nel capoluogo, Viterbo, dove, nel pittoresco quartiere di Pianoscarano, è dedicata a sant’Andrea una delle chiese romaniche più antiche e suggestive. Si racconta che una volta il vecchio parroco Don Pietro era solito porre nella vasca dell’acqua santa dei pesci di cioccolata per i suoi sacrestani, ed uno veniva offerto in dono al Vescovo della città.

In ogni modo, quest’antica usanza è viva in parte tuttora e genitori, figli, fidanzati si scambiano il tradizionale pesce e i bambini aspettano la festa con gioia, come una sorta di anticipazione della Befana. La notte del 29 novembre, vigilia della festa, ciascun bambino lascia sul davanzale della propria finestra un piatto vuoto, nella speranza che Sant’Andrea abbia lasciato per loro un pesce di cioccolata.

Ma la cerimonia più importante in onore di Sant’Andrea, con la processione del busto del santo, si svolge ad Amalfi, in Campania, perché nella sua cattedrale si conservano le reliquie del santo. Si racconta che a portarle fu il cardinale amalfitano Pietro Capuano, legato del papa alla IV Crociata.

Trasportate per mare, le reliquie giunsero nel porto di Amalfi nel 1208 e da allora la cittadina onora Sant'Andrea come patrono. La festa del 30 novembre si chiama “Sant'Andrea ‘e vierno” per distinguerla da una seconda, “Sant'Andrea ‘e state”, che rievoca un miracolo del patrono sul pirata Barbarossa, che minacciava la città.

Ebbene sotto l’altar maggiore della cripta vi è la cosiddetta Arca da dove cola la celebre e miracolosa “manna” delle ossa del santo, raccolta proprio la vigilia della festa e distribuita ai migliaia di fedeli che arrivano ad Amalfi anche dall’America! Al meno una volta nella vita occorrerebbe andarci, e seguire a mezzogiorno del 30 novembre la singolare processione con il busto d’argento del santo: la preziosa scultura attraversa il paese giungendo fino alla spiaggia per poi ritornare in Duomo, lungo le ripidissime scale, a passo di corsa impiegando soltanto otto secondi!

Ma il popolare Apostolo si festeggia anche a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio in provincia di Catanzaro; a Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino; a sant’Andrea Frius in provincia di Cagliari, di cui è patrono. E in tanti altri luoghi perché Sant’Andrea è patrono di oltre 120 località italiane, fra cui Cottanello nella provincia di Rieti, con gli “strozzapreti” al sugo con peperoncino. Mentre a Massalengo, in provincia di Milano, per sant’Andrea si mangia polenta e risotto con della buona barbera.

“Per Sant'Andrea, piglia il porco per la séa”, consiglia un proverbio nel senso che, se non o si è fatto l’11 novembre, per San Martino, occorre ammazzare il maiale finalmente, prendendolo per le setole (la “séa2, in veneto). E perciò a Fiesse, in provincia di Brescia, c’è in questo periodo la “Sagra del pursel”, con i piatti a base di carne di porco: “ris spork”, riso con verze e macinato di maiale; “cassoeula” il tipico piatto lombardo d’origine spagnola; e il paté di porco alle erbe aromatiche.

Mentre ad Artegna, nella provincia friulana di Udine, si celebra la “Purcit in staiare”, una manifestazione dedicata al maiale in tutte le sue specialità tipiche friulane, fra cui lo squisito salame stagionato nella cenere.

Una curiosità: a metà del X secolo Sant’Andrea Apostolo divenne il patrono della Scozia perché secondo una leggenda le reliquie del santo furono traslate, in forma soprannaturale, da Costantinopoli alla località scozzese denominata attualmente “Sant'Andrea”. Perciò nella bandiera della Scozia figura la “Croce di sant’Andrea”; e perciò tutto il Paese celebra il suo santo patrono alla grande dichiarando la giornata del 30 novembre festa nazionale. Mentre a Roma i cittadini della Scozia possono venerarlo nella bella chiesa Cinquecentesca di Sant’Andrea degli Scozzesi in Via delle Quattro Fontane.

E sempre a Roma, nel Ghetto, si trova, sebbene ormai sconsacrato, l’Oratorio di Sant’Andrea dei Pescivendoli, costruito nel 1689 nello stesso luogo dove molti secoli prima, all’epoca dell’Imperatore Augusto, c’era il mercato del pesce. Di quel periodo rimane la cosiddetta “Pietra del pesce”: una lastra marmorea posta sul Portico di Ottavia, la sorella di Augusto, in cui si possono leggere le misure che dovevano avere i pesci da “donare” obbligatoriamente ai Conservatori di Roma.

Piaciuto questo Articolo? Condividilo...

-

Inserito da Face Detection Java il 31/03/2024 07:21:06

Collapsible Tour Guide Flagpole High Quality Custom Logo Collar Shirt Golf Polo T Shirt Breathable Material Available For Wholesale Extendable Guide Pole for Tours Telescoping Flagstaff for Tour Guides Portable Guide Flag Pole Telescopic Flag Pole for Tour Guides Facial Recognition Identification Custom Design Plain Custom Color Polyester Fit Blank Men Golf Polo T Shirts Customizable For Corporate Events Android Tablet With Fingerprint Reader Purple Women's Polo Shirt Casual Sportswear Golf Tennis Yoga Can Be Customized With Logo Short Sleeves For Comfort Women's Short Sleeve Polo Shirt Assorted Colors Custom Logo Polyester Fabric For Golf Tennis Active Wear. 3d Face Detection Face Recognition Device Sporty Chic Grey Polo Shirt For Active Women Perfect Fit For Golf Tennis With Custom Logo mbautospa.pl Face Detection Java

-

Inserito da Car Auto Parts Fuel Filter 5410920805 A5410920405 il 31/03/2024 04:30:37

Two-tone Red Men's Polo Shirt - Contemporary Sporty Style With Textured Fabric Two-tone Red Men's Polo Fashion Forward Men's Red Polo Shirt With White Accent Trendy Slim Fit Stylish Streetwear Trendy Men's Red Polo Shirt iPhone 8 Plus Marine Paints Air Filter for Ring Blower id98786332.myjino.ru Privacy Screen Protector Fuel Filter FF269 4679981 Excavators Air Compressor Air Filter Element 641490 Rainbow Collection Men's Polo Shirts - Customizable Logo Cotton Comfort Fit Colorful Range Customizable Logo Classic White Men's Polo Shirt - Embroidered Logo Cotton Fabric For Sports & Casual Classic Polo Men's White Shirt Nintendo Switch Lite Screen Protector Classic Grey Polo Shirt With Contrast Trim - Versatile Casual To Business Wear Classic Grey Contrast Trim Versatile Polo Huawei accessories Air Oil Separator Urea Pre Fuel Filter for Tata Truck Car Auto Parts Fuel Filter 5410920805 A5410920405

-

Inserito da Family Telescopic Pole il 30/03/2024 19:51:15

8mm Hex Bolt 4mm Hex Bolt www.hcaster.co.kr Men Flag Graphic Printed Hoodies Male Fashion Long Sleeve Sweatshirts Women Casual Harajuku Sportswear Hooded Pullover Sudaderas Telescopic Teacher Pointer Fashion Women Hoodie Harajuku Aesthetic Graphic Hoodies Classic Unisex Vintage Hooded Pullovers Sweatshirts Wholesale Women Casual Sport Fitness Hoodie Sweatshirt Zip Jackets Oversized Breathable Cropped Hoodie Online Wholesale Woman Over Sized Long Hoodies Cartoon Casual Long Sleeve Hoodie Streetwear For Women 10.9 Hex Bolt Telescopic Home Inspection Hammer Sports Telescopic Pole Spherical Head Anchor Galvanized Hex Flange Nuts Wholesale Printed Women Hoodies Autumn Winter Y2k Loose Long Sleeve Hooded Sweatshirts Unisex Oversized Pockets Car Telescopic Cleaning Tool Family Telescopic Pole

-

Inserito da Custom Logo Oem & Odm Toddler Brown Crewneck Sweatshirt Soft Cotton Comfort Wear For Kids il 28/03/2024 01:21:15

Leather Crossbody Bag userv.su Guide Flagpole Custom Logo Oem & Odm Vibrant Red Kids Hoodie Soft & Durable Children's Casual Wear Comfort Fit Retractable Pool Bridge Stick Pastel Yellow And Cream Boys Crop Sweatshirt Perfect For Layered Outfits Fit Children's Casual Wear Stylish Everyday Attire Custom Oem & Odm Layered Look Toddler Hoodie In Grey And Beige Cozy Everyday Kids' Sweatshirt Custom Oem & Odm Children's Black Hoodie Elegant Stitch Detailing Casual Jacket For Kids Bifold Men Wallet Sponge Grip Telescopic Guide Flagpole Men Leather Wallet Sponge Grip Flagpole Leather Passport Holder Telescopic Stainless Steel Fly Swatter Leather Coin Wallet Custom Logo Oem & Odm Toddler Brown Crewneck Sweatshirt Soft Cotton Comfort Wear For Kids

-

Inserito da www.duhockorea.net il 27/03/2024 06:14:40

Aluminum Rod Furnace Autumn Womens Hoodie Need More Sleep Cartoons Bear Print Pullover Loose Warm Hoody Drop Sleeves Pocket Tops Cute Female Clothes Printed Paper Bags Rich and Creamy Non-dairy Creamer customized paper bag Printed Kraft Handle Bags Made In China Wholesale Custom Logo High Quality Women Black Hoodies Fleece Streetwear Casual Letter Print Hoodies 32 oz Non-dairy Coffee Creamer Print Women Hoodies Loose Female Fashion Hooded Sweatshirts Student Harajuku Autumn Winter Long Sleeve Tops Girls Clothes plain wine bags Fashion Long Sleeve Tops Ladies Streetwear Fleece Oversized Hoodies Around The Neck Oversize Hoodie For Woman Letter Print Hoodies Women Oversized Polyester Long Sleeve Female Sweatshirt Streetwear Fleece Ladies Clothes Winter Printed Paper Carry Bags Aluminum Rod Heating Furnace 32% Fat Non-dairy Creamer for Coffee www.duhockorea.net

-

Inserito da Oil Filter 4731800309 for MTU Engines il 26/03/2024 04:22:42

Sport Equipment Pu Part Auto Car Engine Oil Filter Genuine 90915-YZZE1 90915-YZZJI Teak Shower Chair Car Engine Filter Parts 15400 Car Oil Filter Sport Equipment Foam Perkins Spin-On Oil Filter 2654403 Medical Instrument Pu Cropped Hoodie Men With Graphic Design Modern Streetwear Zip-up Sweatshirt Men's Pullover Hoodie Folding Chair Cushion zubrzyca-gorna.misiniec.pl 90915-30002 Oil Filter for Toyota Men's Black Hoodie With Dragon Print Oversized Streetwear Sweatshirt Custom Size And Logo 100% Cotton Oil Filter 4731800309 for MTU Engines

-

Inserito da Cream White Frosted Shade il 23/03/2024 07:28:34

Comfortable Women's Fleece Hoodie - Customizable Oversized Sweatshirt Essential Loungewear Streetwear Ready www.poweringon.com Glass Ceiling Lamp Shade 800x480 Resolution 7.0 Inch Custom TFT Display with SPI Interface Wholesale 2024 New Unisex Fleece Crew Neck Sweatshirts Long Sleeve Men's Pullover Jersey Men Sweatshirt Without Hood Opal Neckless Globe Cylinder Glass Lamp Shade 1602 Monochrome LCD Module with Yellow Green Backlight 2500 Nits High Brightness 8 Inch Sunlight Readable TFT Display Opal Lamp Shade 850 Nits High Brightness 7.0 Inch Touch Screen Display Trendy Oversize Hoodie For Women - Comfortable Loungewear Set Solid Color Sweatshirt Y2k Fashion 2.4 inch Custom TFT Display with Capacitive Touch Screen Eco-friendly Cotton Hoodie For Women - Solid Color Pullover Casual Streetwear Essential Customizable Oversize Fit Classic For Women - Cotton Streetwear Jacket Customizable Embroidery Cozy Sweatshirt Design Cream White Frosted Shade

-

Inserito da sheet metal laser cutting machine il 23/03/2024 04:02:39

Multihead Weigher Social Media wood sander machine wood edge bander machine Personality Pattern Female Hoodie Harajuku Fleece Hooded Fashion Casual Pullovers Hip Hop Loose Women Tops Fashion Women Hoodie Harajuku Aesthetic Graphic Hoodies Classic Unisex Vintage Hooded Pullovers Sweatshirts Multihead Weigher Sudan Drum Sander Machines Autumn Womens Hoodie Need More Sleep Cartoons Bear Print Pullover Loose Warm Hoody Drop Sleeves Pocket Tops Cute Female Clothes Fashion Trend Burst Style Tether Stitching Long-sleeved Round Neck Jacket Short Sports Breathable Hoodie edge banding trimming Wholesale Custom Print Women Sweatshirt Soft Casual Loose Long Hoodies Women Pastel Colors Sport Hoodie Weight Machine For Cake Measuring Weight Machine Multihead Weigher Switzerland www.eibiz.co.th sheet metal laser cutting machine

-

Inserito da TFT LCD displays Modules il 20/03/2024 22:21:48

perfume spray Variety Pack Colors Available Face Cream Jars Wholesale full color lcd display Manufacturer Factory Supplying Cotton Polyester Puff Print Custom 50 400gsm 3d Foam Print Men's Hoodies Wholesale Custom Heavyweight 250gsm Drop Shoulder Blank Oversize-t Shirt Street 100%cotton Men's Acid Washed Vintage T Shirt Oversize Plain Black Drop Shoulder Crop Compression Crop Sports T Shirts For Men Workout Stylish Washed 4.3 inch lcd display Airless Pump Bottle eco cosmetic packaging Thin Film Transistor Liquid Crystal Display Spray Pump Bottle 5.5 inch FHD Tft Lcd zubrzyca.misiniec.pl High Quality 100% Cotton Plain Oversized Solid Color Tshirt Heavy Graphic Weight Custom For Men TFT LCD displays Modules

-

Inserito da Velashape Machine il 19/03/2024 14:13:39

Men's Olive Green Hoodie Soft Cotton Streetwear Pullover With Front Pocket Urban Oversized Hoodie For Men TruSculpt 3D ID Machine Plastic Tool Box Container Foam Men's Hoodie Heavyweight Cotton Casual Pullover With Hood Molded Plastic Tool Cases Plastic Table Custom Men's Casual Olive Green Hoodie High-quality Anti-shrink Fabric Plastic Portable Tool Box Endospheres Machine Mechanic Roller Creeper Magnetolith EMTT Machine www.burann.com Cryolipolysis Machine Men's Plain Dark Zip Hoodie Cotton Heavyweight Sweatshirt For Streetwear Velashape Machine

-

Inserito da China Factory Streetwear Summer Men Fashion Cotton T-shirt Casual New Fashion Multi Color Men T Shirt il 18/03/2024 21:58:12

Gasket Punch Set Extruded Flexible PTFE Rope This Tenon And Mortise China Hot Sale Cheap Plus Size Logo Anti Cardio Club Men T Shirt Gym Life Letter Print Men T-shirt Wall Sanding Machine Product of PTFE Wire Automatic Production Line thanhnhat.vn Table Saw Wood Cutting China High Quality New Fashion Drop-shoulder Printed Men's Plus Size Drop-shoulder Long Dress T Shirts Press and Laminating Machine China New Design High Quality Gym Life Letter Print T-shirt Cotton Breathable Men Multi Color Tshirt Aramid Fiber Packing Flange Insulation Gasket Y2k O-neck Clothing China Factory Streetwear Summer Men Fashion Cotton T-shirt New Fashion Multi Color Men T Shirt China Factory Streetwear Summer Men Fashion Cotton T-shirt Casual New Fashion Multi Color Men T Shirt

-

Inserito da Hip Hop Acid Wash Heavyweight Streetwear Women T Shirt Customized Print Logo On Demand Women Tshirt il 18/03/2024 20:31:39

Solar Glass Ball String Lights Fashion Portable Mobile Vacuum Suction Cup Lifter High Quality Custom Personality Letter T Shirt Summer Cotton Clothing Fashion Casual Streetwear T-shirts Glass Lifting Board Lifter Vacuum Lifting Equipment Vacuum Glass Sucker Plus Size Oversized T-shirts Women Street Personality Printed Cotton O-neck Breathable Tops Loose Short Sleeve Summer Daily Wear T-shirts For Women Oversized Long Dress Kawaii Funny Cat Tshirt Cotton Elastic Print Women T Shirt China Factory Wholesale Cute Cat Casual Wear O Neck Summer T Shirt All Match Loose Tops Women Tshirt Vacuum Lifter Portable Outdoor Solar Lights automol.by Solar Street Lamp Ozone Air Purifier Solar Motion Sensor Security Wall Lamp Hip Hop Acid Wash Heavyweight Streetwear Women T Shirt Customized Print Logo On Demand Women Tshirt

-

Inserito da Plastic Doll for Kids il 18/03/2024 10:29:45

Men's Grey Hoodie With Print Oversized Streetwear Cotton Sweatshirt Plastic Deformation Toys Plastic Model Toys Hydraulic Pole Saw For Tractor Cordless Hedge Trimmer naimono.co.jp Clothing Manufacturer Custom Logo Classic Cotton Oversized Tee For Men-comfort Fit Activewear High Quality Short Sleeves Snow Thrower Heat Transfer Printing for Stainless Steel Cups Men's Full Zip Up Hoodie Purple With White Star Pattern Heavyweight Sweatshirt Men's Black Hoodie With Shoulder Zippers And White Cross Streetwear Fashion Heat Transfer Printing for Plastic Cups High Branch Cutter Men's Plain White Hoodie With Graphic Tear Detail Oversized Streetwear Sweatshirt Chainsaw Chain Plastic Doll for Kids

-

Inserito da Battle Helmets il 18/03/2024 06:32:44

Roots Blower for Aquaculture Riot Shield Bulletproof Wastewater Treatment Roots Blower Roots Blower for Grain Bulk Material Conveying Riot Shields Replica Riot Shield Men's Black Hoodie With Red Flame Design Heavyweight Streetwear Sweatshirt Double Oil Tank Three Lobe V-Belt Roots Rotary Blower Men's Blue Hoodie With Graphic Print Streetwear Oversized Cotton Sweatshirt Men's Oversized Hoodie With Gothic Print High-quality Heavyweight Sweatshirt New Fashion Long Oversized T-shirt Tops Tees 100% Cotton Girls Printing Graphic T-shirts Couple Tee Shirt Riot Control Helmet budowlani.home.pl Bathroom And Kitchen Sinks Men's Full Zip Up Hoodie Purple With White Star Pattern Heavyweight Sweatshirt Battle Helmets

-

Inserito da Unique Navy Hoodie With Embroidered World Map Eco-friendly Cotton Men's Fashion Hoodie Bold Vintage-inspired Design il 18/03/2024 01:14:43

Emergency Room Door Medium-sized buses Icu Door Outside Ground Lead Welding naimono.co.jp Electric Lead Door Self-driving buses Self-driving bus Lead Door For X-Ray Room Men's Fashionable Heather Grey Hoodie Oversized Fit Comfortable Cotton Heavyweight Pullover Modern Streetwear Men's Color Block Zip-up Hoodie In Navy And Orange Athletic Street Style With Comfortable Cotton Blend Versatile Hoodie Trendsetting Tan Hoodie For Men Cozy & Soft Heavyweight Cotton Urban Style Pullover Versatile Clothing For Modern Men Medium Bus Men's Grey Cotton Hoodie Soft & Comfortable Everyday Wear Stylish & Relaxed Streetwear Pullover Eco-friendly Enterprise Shuttle Bus Unique Navy Hoodie With Embroidered World Map Eco-friendly Cotton Men's Fashion Hoodie Bold Vintage-inspired Design

-

Inserito da Cutting Saw Machine il 16/03/2024 18:57:56

Men's Classic Black Hoodie Cozy Heavyweight Cotton Pullover Tailored Fit For Urban Style Versatile And Durable Essential skylets.or.jp Small Vertical Band Sawing Machine 1.69 inch TFT LCD Men's High Neck Grey Hoodie Tailored Fit Streetwear Pullover Soft Cotton Heavyweight Hoodie For Modern Urban Style Flat Cutting Bandsaw Machine 2.4 inch TFT LCD 1.77 inch TFT LCD 2.8 inch TFT LCD Beige Zip-up Hoodie Men's Classic Street Style Versatile Jacket Soft Cotton Blend Urban Athleisure Eco-friendly 14 Inch Cutting Machine Steel Pipe Cutting Band Saw Bold Red And Teal Men's Hoodie Trendsetting Streetwear Design Comfortable Cotton Blend Urban Fashion Pullover 2.0 inch TFT LCD Men's Solid Black Pullover Hoodie Casual Soft Cotton Blend Street Style Essential Comfortable Durable Men's Fashion Hoodies Cutting Saw Machine

-

Inserito da 48V 4000W-140A MPPT Solar Inverter il 16/03/2024 10:53:39

48V 3000W-140A MPPT Solar Inverter Plus Size Jackets 48V 1000W-140A MPPT Solar Inverter 48V 5000W-140A MPPT Solar Inverter skylets.or.jp 48V 2000W-140A MPPT Solar Inverter Lady Dress Vintage Western Fringe Dress Different Kinds Of Shorts Pink Clothing 48V 4000W-140A MPPT Solar Inverter

-

Inserito da Salt Spray Chamber Test il 16/03/2024 05:37:48

Logistics Vehicles Microplate Reader Logistics Vehicle Anaerobic Incubator Factory Large SUV Filter Bag Supplier Co2 Incubator For Cell Culture Manufacture suburban utility vehicle van Salt Spray Chamber Test

-

Inserito da Socks Machine Spares Yarn Feeder il 16/03/2024 04:32:01

New energy Detachable Container Garbage Truck Sock Machine Part Electronic Yarn Storage Feeder Detachable Container Garbage Truck Pure Electric Garbage Truck Sock Knitting Machine Feeder New energy garbage truck Sock Knitting Machine Feeder Wei Huan Socks Machines Yarn Feeder New Energy Garbage trucks Socks Machine Spares Yarn Feeder

-

Inserito da Long Distance Buses il 16/03/2024 04:05:34

coach Touring cars Touring car Linear Actuator Assembly Long-distance bus Heavy Duty Linear Actuators High Precision Rotary Stage Linear Motion Drive Heavy Duty Electric Cylinder Long Distance Buses

-

Inserito da Large vans il 16/03/2024 01:31:02

Masking Manufacturing Machine Rubber Cutter Electronic Cutting Machine Automatic Mask Manufacturing Machine Used Slitting Line skywell Logistics Van Long-haul trucks skywell Van Van Logistics Vehicle Large vans

-

Inserito da Heat Shrink Solder Sleeve il 15/03/2024 18:19:26

Dipping End Caps New energy Coaches New energy coach auto coach Pure electric Coaches Car Battery Terminal Sleeves Round Terminals Battery Rubber Cap Touring car Heat Shrink Solder Sleeve

-

Inserito da Paint Scraper il 15/03/2024 12:36:32

Auto Parts Paint Nipper Snaps Paint Mixing Spoons Disposable Bakeware TRUCK Pure Electric Detachable Container Garbage Truck Power Batteries Pure Electric Dump Truck Paint Scraper

-

Inserito da Fridge Straps il 15/03/2024 03:06:18

Plastic Nailing Plate Truck Ratchet Straps Easy Lift Anchor Former with Fitting Surfboard Roof Rack Straps Wavy Tail Anchor Long Type Easy Lift Foot Anchor Short Tie Down Straps Wavy Tail Anchor Short Type Surfboard Straps Fridge Straps

-

Inserito da Spherical-Head Tilt-Up Anchor il 13/03/2024 02:40:12

Card Spray and Pen Spray Continuous Spray Bottle Plate Anchor China Metal Trigger Sprayer Wholesale Cap Disc Factory Lifting Insert Rubber Recess Former with fittings Straight Rebar Anchor 20mm Disc Top Cap Supplier Spherical-Head Tilt-Up Anchor

-

Inserito da Mirrored Recovery Gloves il 12/03/2024 03:42:31

beam saw Mist Diffuser wood beam saw small edge banding machine Mirrored Recovery Gloves Mobility Aid For Elderly beam panel saw Medical Robots edge bander machine,portable edge banding machine Mirrored Recovery Gloves

-

Inserito da New Style Paper Empty Eyeshadow Box il 11/03/2024 07:00:39

Swaco Mongoose/Meerkat Shaker Scren Empty Cardboard Eyeshadow Box with Mirror Empty Cosmetic Cardboard Eyeshadow Palette Box Derrick HYP Pyramid Shaker Scren Empty Paper Eyeshadow Box Scomi Oil Shale Shaker Screen Blank Empty Eyeshadow Palette Kemtron KPT-28 Shale Shaker Screen Brandt Atl 1000 Shaker Screen New Style Paper Empty Eyeshadow Box

-

Inserito da Color Tft Lcd il 10/03/2024 03:18:21

Multi Use Rice Cooker 7 IPS Touch Screen 5 Inch Touch Screen Display Money-Saving Pressure Cooker Medical Equipment Mini Oven 7 Inch Touch Display Module LCD Display Modules China Electric Rice Cooker and Electrical Rice Cooker price Color Tft Lcd

-

Inserito da Plastic Pallet Making Machine il 09/03/2024 11:56:15

Pvc Injection Molding Machine Plastic Injection Machine 1000 Nits High Brightness 2.8 Inch Sunlight readable TFT Display 500 Nits Luminance 5.0 Inch Touch Screen Display For Sunlight Readable Plastic Zipper Head Making Injection Molding Machine 1280x800 Resolution 10.1 Inch Custom TFT Display 800 nits High Brightness 5.0 inch Sunlight readable TFT display Large-Scale Two-Platen Injection Molding Machine IPS Free Viewing Angle 8 Inch Touch Screen Display Plastic Pallet Making Machine

-

Inserito da Aluminum Small Block Short Water Pump il 07/03/2024 03:04:48

Crankshaft Connecting Rod Assembly Truck Parts Clutch Booster Drag Link Joint 4.5" lcd lcd displays 4.3 and quot; tft display high-quality LCD modules custom size capacitive touch screen Auto Engine Oil Cooling Turbo Charger Aluminum Small Block Short Water Pump

-

Inserito da KP2202SGA il 04/03/2024 02:47:55

abam123456.tempurl.co.il KP2806LGA Co2 Surgical Laser Laser Removal Tattoo Machine Laser Diode Hair Removal NE1180 KP3310 Solar Roof Mounting System Laser Removal Tattoo Machine Yag Laser Hair Removal KP2202SGA

-

Inserito da KP1072QWAP il 03/03/2024 06:23:16

16kw Solar System KP1075AVPA Solar Panel For Home Price Small Solar Panels For Home KP1071QWPA Solar Energy System KP1070QWPA www.talaha.vn KP10750VPA 2 Kilowatt Solar Panel Price KP1072QWAP

-

Inserito da www.alphacam.jp il 01/03/2024 22:12:55

Solar Adjustable Roof Hook Measuring System Calibration Solar Panel Mount Brackets with front and rear Legs??Adjustable Solar Panel Mount Brackets with Tilt Legs 3d Automatic Contact & Vision Universal Roof Hook Solar Panel Mount Brackets with Tilt Legs Adjustable Solar Panel Mount Brackets with Tilt Legs Multisensor Automatic Measuring Equipment Auto-Focus Measurement Visual Measurement Machine Slot Nut Ball M8 Photovoltaic Aluminium Profile www.alphacam.jp

-

Inserito da Waterproof Asphalt Shingle Roof Flashing Kit L Foot il 01/03/2024 20:42:46

Rubber Baking Mat kawai-kanyu.com.hk Tart Silicone Mold 40*40mm Aluminum Rail Connector Rubber Cooking Utensils Aluminum Rail Adjustable Aluminium Tile Roof Hook Solar Mounting Panel Mid Clamp with Black Anodized Loaf Soap Molds Custom Silicone Chocolate Molds Waterproof Asphalt Shingle Roof Flashing Kit L Foot

-

Inserito da Best Digital Photo Frame Uk il 01/03/2024 09:26:27

Video Picture Frame Video Business Cards Price Solar Agriculture Mounting System Bespoke Video Brochures Solar Carport Mounting System Promo Video Brochure Solar Mounting Accessories www.nextplanner.jp Solar Aluminum Ground Mounting System Solar Panel Clamp Best Digital Photo Frame Uk

-

Inserito da Cocktail Kits il 01/03/2024 09:03:58

Solar Rail Mount Disposable Arm Protective Cover Solar Panel Bracket And Rails Solar Carport Solar Mounting Rail Smms Surgical Gown Aluminum Railless Racking Mounting Coverall quawas.jo Solar Panel Mounting Rails Non Medical Face Mask Cocktail Kits

-

Inserito da Wooden Lanterns il 26/02/2024 20:30:19

20 Amp Automatic Transfer Switch www.apkue.com Power Changeover Switch Garden Lights Iron Lanterns 400 Amp 3 Phase Transfer Switch Single Transfer Switch Lanterns Automatic Power Switch Solar Lanterns Wooden Lanterns

-

Inserito da FLQ54 Precision Sampling Resistors il 23/02/2024 04:58:14

Acoustic Ceiling Tile Noise Reduction Board Nature Wood Acoustic Panels Chip Resistors GRM High Precision Chip Resistors PRM Resonance Absorber Board www.titanium.tours Chip Resistor CS WOR Milli Ohm Wire Resistors Shunt Wood Wool Acoustic Boards FLQ54 Precision Sampling Resistors

-

Inserito da Curtain Wall Profile il 13/02/2024 16:18:36

Aluminium Cladding 2040 Aluminum Extrusion 1500W Exchange-Platform Fiber Laser Cutting Machine 30000W Open Type Fiber Laser Cutting Machine tokina.co.kr 6000W Exchange-Platform Fiber Laser Cutting Machine 3000W Exchange-Platform Fiber Laser Cutting Machine Hyperbolic Aluminum Veneer Aluminium T Profile 12000W Exchange-Platform Fiber Laser Cutting Machine Curtain Wall Profile

-

Inserito da Brochure Stand il 12/02/2024 22:42:17

automol.by Acrylic Wall Display Round Neck Jumper Sweater Clear Acrylic Display Case Men Crewneck Pullover Sweater Power Train Axle Agriculture Gearboxes Power Train Gear Shaft Acrylic Frame Stand Acrylic Stand For Display Brochure Stand

-

Inserito da Potassium Chloride Cas No. 7447-40-7 il 10/02/2024 06:15:45

High Temperature Fiberglass Sleeve Pet Braided High Temperature Gasket Metal Braided Cable Sleeve licom.xsrv.jp sodium Hydrogen Fluoride KCl Cas No. 7447-40-7 1,4-Dichlorobenzene Cas No. 106-46-7 oven gasket; glass seal KCl Potassium Chloride Cas No. 7447-40-7

-

Inserito da Sodium Diethyl Dithiophosphate il 07/02/2024 03:05:23

Aha Glow Face Wash Sodium Amyl Xanthate 70 Alcohol Hand Sanitizer Sodium Cyanide Shampoo www.czarna4.pl Black Bath Bomb Bath Bombs With Rings Salicyl Hydroximic Acid Sodium Butyl Xanthate Sodium Diethyl Dithiophosphate

-

Inserito da Glyphosate Powder il 01/02/2024 12:42:53

Professional Espresso Machine with Milk Frother Electric Espresso Coffee Maker Thiamethoxam Systemic Insecticide Herbicide Hot Style Espresso Coffee Maker Espresso Coffee Maker for Home Use www.alphacut.jp Fludioxonil+Thiamethoxam Fs Clothianidin Insecticide 19 Bar Household Espresso Coffee Maker Glyphosate Powder

-

Inserito da krakow.misiniec.pl il 31/01/2024 02:29:46

SPF 3KW Single Phase Off Grid Inverter Asu Cable 4 Core Fiber Optic Cable SPF 12KW Single Phase Off Grid Inverter Indoor Fiber Optic Cable SPF 6kW Single Phase Off Grid Inverter SPF 8KW Split Phase Off Grid Inverter Growatt SPF 3KW Single Phase Off Grid Inverter Fiber Cable Fiber Optic Cable Manufacturers krakow.misiniec.pl

-

Inserito da Thermal Shock Test Chamber il 29/01/2024 08:42:30

Rate Load 3 Ton Wheel Loader portalventas.net Highly Load-Bearing Wheel Loader Climate Chamber Rate Load 3 Ton Compact Wheel Loader Rate Load 2 Ton Compact Wheel Loader Humidity Test Chamber Thermal Chamber Wheel Loader Salt Fog Test Chamber Thermal Shock Test Chamber

-

Inserito da Decor Banner il 29/01/2024 06:21:58

Tissue Paper Pompoms Colorful Crepe Paper Roll High Resistance High Voltage 2000kw Load Bank Shunt Resistor Current Sensing Paper Stars antheminfotech.com Rheostats/Potentiometers Dynamic Brake Factory Custom Velvet Flocked Hanging Paper Star Lantern 7 Points for Christmas Decoration Crepe Paper

-

Inserito da Printing Polyurethane Rollers il 29/01/2024 04:17:32

Cycling Multitool www.eroticastore.nl Allen Wrench Rubber Covered Wheel Polyurethane Rubber Rollers Bicycle Chain Clean Scrubber Tool Set Bike Repair Tools PU Polyurethane Rubber Roller Polyurethane Anti-Static Rubber Roller Bike Repair Tools Kit Printing Polyurethane Rollers

-

Inserito da Solid Wood Toilet Seat il 28/01/2024 06:35:50

Plastic Toilet Seat Cover Foam Roller Brush Quick Release Toilet Seat www.backoff.bidyaan.com sandpaper brush Sanitation brush Stone Print Toilet Seats Marble Toilet Seat car brush set Fruit Cleaning Brush Solid Wood Toilet Seat

-

Inserito da ????? 61-54-1 ?????????? il 26/01/2024 05:20:54

www.beackgol.co.kr 2- ??????????????? ???? 59774-06-0 ????? 5086-74-8 ??????????? ???????????? Surveillance Stickers Tamper Stickers Security Examination Bags ????? 94-24-6 ?????????? Anti Tamper Labels 2- ???????????? -2- ?????? -1- ????????? ???? 10250-27-8 Police Evidence Bags ????? 61-54-1 ??????????

-

Inserito da ??????????? ???? 94-09-7 il 24/01/2024 10:59:46

????? 103-81-1 2- ?????????????? ????? CAS 7553-56-2 ????????? ???? 59-46-1 Orange Shapes Lollipop robutex.pl School Bus Vc Bubble Gum Pen Chocolate Jam Powder Drink Eye Lollipop ????? 236117-38-7 ??????????? ???? 94-09-7

-

Inserito da PA Tube il 24/01/2024 01:29:03

PU Tube Other Tubes Fluororesin Tube 154 Inch Price Tag abilitytrainer.cloud Polyether Polyurethane Tube Rfid Shelf Tag Pricer Els Www Pricer Com Display Data Ltd PA Tube

-

Inserito da More Heads Floor Lamp il 23/01/2024 06:08:42

Solar Borehole Pump System Sofa Floor Lamp Submersible Solar Lights Invt Ac Drive www.faarte.com.br Chandelier Single Pole Floor Lamp Solar Dc Water Pump Fabric Shade Floor Lamp Use Of Mppt More Heads Floor Lamp

-

Inserito da Oil Refining Filter Cloth il 21/01/2024 01:57:07

Refining Solid-liquid Separation and Catalyst Recovery Filter Cloth www.odnowica.milaparila.pl Display Images In Real Time Body Fluids Digital Signal Processing Technologies Waste Water Treatment Filter Cloth Flammability Of Clothing Textiles Separation of Liquor and Beverage Residue Filter Cloth Low Temperature Plasma Raw Material Separation and Extraction Filter Cloth Oil Refining Filter Cloth

-

Inserito da id98786332.myjino.ru il 19/01/2024 04:20:53

Carbon Fiber Designer Earphone Case Perfume Bottle Designer Earphone Case Fiberglass Profile Transparent Roofing Sheet Beer bottle Silicone Earphone Case with Alluminum Roofing Panel Lines Waves Silicone Headphone Case China Pc Hollow Sheet Transformer Designer Earphone Case Frp Ceiling Tiles id98786332.myjino.ru

-

Inserito da Box Gluer Machine il 19/01/2024 01:28:35

Reflective Warning Road Safety Triangle Kit Emergency Triangle Reflectors Materials Coating Machinery DOT Triangle Reflector Kit Электрический винтовой пресс с ЧПУ серии EP Curing Machine Carpenteri UV Coating Laminating Machine arkbaria.xsrv.jp Triangle Reflector Warning Kit Box Gluer Machine

-

Inserito da Arc Floor Lamp il 19/01/2024 00:27:44

Pencil Case Cosmetic Bag Tripod Floor Lamp Single Pole Floor Lamp Sofa Floor Lamp Pencil Bag With Compartments www.faarte.com.br Unique Pencil Case Transformers Pencil Pouch Fabric Shade Floor Lamp Drawing Pencil Case Arc Floor Lamp

-

Inserito da Industrial Rubber Bumpers and Tips and Appliance Feet il 18/01/2024 10:55:52

Industrial Electric Rubber Finger Protective Cover EPDM Silicone Custom Injection Molded Rubber Parts Yellow Rubber Finger Protective Cover Graphite Fly Rod Graphite Slide Plates www.video-ekb.myjino.ru Graphite Granules Hardy Favourite Graphite Fly Rod All Star Graphite Rods Silicone Rubber Insulation Protective Products Industrial Rubber Bumpers and Tips and Appliance Feet

-

Inserito da www.kazimierz.misiniec.pl il 17/01/2024 04:32:49

Educational Wooden Toy Wooden Chess Board Game Game Cards Landscape Light Largest Solar Installers LED Garden Light Wooden Puzzle Solar System Entertainment Card Game 5 Kilowatt Solar Panel www.kazimierz.misiniec.pl

-

Inserito da Cell Phone Jammer At Work il 17/01/2024 01:29:39

Night Vision Camera ppdb.yabis.us Plant Cultivation Bag Voice Activated Recorder PEVA Tablecloth Heat Shrink Bag PVC Table Cloth Plasltic Agricultural Film Ir Video Inspection Camera Hurt Locker Bomb Disposal Suit Cell Phone Jammer At Work

-

Inserito da Fixed Offset-torque Smart Screwdriver il 15/01/2024 09:20:32

toyotavinh.vn Cat Scratcher Ramp Cat Door Scratcher Screwdriver Nozzle Dog Cuddly Toy Torque Screwdriver Screwdriver Bits Fixed Smart Screwdriver Toys For Cats Cat Scratcher Tunnel Fixed Offset-torque Smart Screwdriver

-

Inserito da Vape Pen Battery Pack il 15/01/2024 02:53:14

Light Luxury Table Lamp 5ml Vape Cartridges www.benten.org Bedside Ceramic Table Lamp Classical Ceramic Table Lamp 2ml Disposable Pod American Table Lamp atomizer 510 Thread Vape Pen Cartridge Retro Table Lamp Vape Pen Battery Pack

-

Inserito da 1.2kw OBC Charger il 13/01/2024 12:23:37

Inflatable Rubber Fender 1.5kw OBC Charger 1500W Battery Charger Foam Filled Marine Fenders 1000W Battery Charger itsgolbal.co.kr Wharf Fenders Foam Boat Fenders Boat Guard Fenders 1800W Battery Charger 1.2kw OBC Charger

-

Inserito da Concrete Laser Screed il 12/01/2024 18:25:02

Heavy Duty Handle Mortar Sprayer Concrete Cutter www.lipetskkrovlya.ru Light Duty Handle Cardboard Compactor Nylon Base Leveling Feet Lighting Tower Handle Universal Leveling Feet Concrete Laser Screed

-

Inserito da Scraper Ring il 10/01/2024 14:06:59

Generator Sets ecopanel.com.vn Diesel Generator Cooling Water Connection Double Pole Twist LED Floor Lamp Lighting Flexible And Fluctuant Lamp Shade Single Pole Floor Lamp Halogen Traditional Floor Lamp Lighting Study Reading Floor Lamp Exhaust Valve Pipe Household With Glass Shade Floor Lamp Lighting Scraper Ring

-

Inserito da Led Living Room More Heads Floor Lamp il 10/01/2024 07:13:40

5 Head Lamp Shade Hotel Office Floor Lamp Tulips refreshing Wet Wipes Wet Napkins For Hand Big Arc Light Office Hotel Led Lamp Floor backoff.bidyaan.com Arc For Reading Metal Floor Lamp Modern More Heads Floor Lamp Wet Towel Wet Wipes Cover Cute Wet Wipes Led Living Room More Heads Floor Lamp

-

Inserito da 1440p Tn Monitor il 09/01/2024 09:28:03

144hz Cable www.thaibeer.com Cationic Washing Bag White Canvas Shoulder Bag Black Leather Shoulder Bag 1440p 144hz Monitor Deals Computer Monitor 144hz Curved Wqhd 3440 X 1440 Simple Small Crossbody Bag Printed Bird Canvas Shoulder Bag 1440p Tn Monitor

-

Inserito da Water Well Drill Rod il 09/01/2024 02:21:03

Down The Hole Button Bit Rock Drilling Pipe Pvc Casing Pipes Aluminum Hardside Trolley Luggage Aluminum Travel Luggage Fishing Tool Suitcase with Wheels reminders.chegal.org.ua Fabric Soft Suitcase For International Travel Lightweight Trolley Cases Water Well Drill Rod

-

Inserito da 110V Offline UPS il 08/01/2024 06:17:26

DC Mini UPS Plain Jersey Fabric Single Phase Low Frequency UPS 208V Low voltage UPS Portable UPS Cheap Polyester Fabric www.speelmrgreen.nl Textiles And Fabrics Breathable Mesh Fabric Recycled Dryfit Fabric 110V Offline UPS

-

Inserito da Platform Bed White il 06/01/2024 22:10:36

Cationic Backpack Bedroom Doors Large Crossbody Travel Bag Unfinished Furniture Walnut Bedside Tables Canvas Minimalist Travel Bag rosexport.su 6 Drawer Dresser Large Shoulder Travel Bag Cationic Backpack Diaper Bag Platform Bed White

-

Inserito da Solvent Blue 122 il 05/01/2024 09:43:43

www.cedmilano.com Car Recorder Front and Rear 2.5k 1080p Magnetic Push Pin Neodymium Rotating Magnetic Hook Acid Blue 350 Front and Rear HD Dual Camera Car Recorder Dual Dash Cam Built-in Wifi GPS Night Vision Car Recorder Front and Rear Interior Two-Way Camera Car Recorder Acid Dyestuff Solvent Blue 122

-

Inserito da www.kino-laz.ru il 05/01/2024 03:24:05

Metal Push Button Switch Metal Button Waterproof Metal Button Led Lockout Padlock Valve Lockout Gate Valve Lockout Lockout Tagout Kits Push Button Metal Switch Circuit Breaker Lockout 5 Pin Push Button Switch www.kino-laz.ru

-

Inserito da biosweet.eco il 05/01/2024 01:22:27

Tractor Mounted Corn Seeder Laser Grader Machine Window Glass Cutting Machine Agricultural Land Leveling Temper Cutting Machine Glasswasher Machine Maize Planter Small Glass Beveling Machine Glasswasher Machine Corn Planting Machine biosweet.eco

-

Inserito da Purple Led Strip Lights il 04/01/2024 04:08:59

PVDF Woven Fabric Solar Fans Small Led Strip Lights PTFE Woven Fabric www.bwheater.co.kr Solar Led String Lights Aramid Needle Felt Led Grow Lights With Uv PTFE Coated Woven Fiberglass Fabric Fiberglass Filter Felt Purple Led Strip Lights

-

Inserito da T Nuts And Bolts il 04/01/2024 01:54:08

1 In Flat Washer optselmash.myjino.ru Pellet Stove Hot Rod Ignitor Timber Screws Bottle Sleeve POF Shrink Wrap Tubular POF Shrink Wrap Self Screw wood pellet grill Fascia Screws Igniters for Pellet Stoves T Nuts And Bolts

-

Inserito da Birchbox Gift Card il 03/01/2024 04:14:29

5000 LPH Commercial Water Filter 2500 LPH Commercial Water Filter Luxury Gift Boxes 500 LPH Commercial Water Filter 1000 LPH Commercial Water Filter school33.beluo.ru 250 LPH Commercial Water Filter Electronics Packaging Rose Chocolate Box Card Board Packaging Birchbox Gift Card

-

Inserito da xrpro.or.kr il 03/01/2024 01:04:02

Diesel Generator Set 80KW Drive Mining Truck 40 T Hydrangea Flowers Glass Fiber Woven Roving Combi Mat Diesel Generator Set 800KW Diesel Generator Set 250KW Outdoor decoration China Manufacture Diesel Generator Set 200KW Bouquets Wedding xrpro.or.kr

-

Inserito da H-3000 High Speed Door il 01/01/2024 13:15:18

2 Bedroom Container House Automatic Industrial High Speed Plastic Zipper Door No Dust Zipper Door Industrial Automatic High Speed Door Zipper Two Bedroom Prefabricated House Container House High Cube Container House Frame Container House Foldable Zipper Fast Door Interior Door with Free Accessories alajlangroup.com Automatic Rapid Roll Door H-3000 High Speed Door

-

Inserito da Cool White Led Bulbs il 31/12/2023 08:53:13

Wheel Hub Bearing Auto Lighting Systems Tensioner and Belts suplimedics.com Commercial Led Strip Lights Led Corn Bulb Led Ceiling Panel Light Drive Shaft Auto Transmission Systems Commercial Outdoor Led Strip Lights Cool White Led Bulbs

-

Inserito da Seeder il 29/12/2023 04:36:09

High Sensitive Listening Through Wall Device Speed Dome Cameras Corn Seeder www.parafialopuszna.pl Grain Seeder Ploughing Machinery Ir Telescopic Pole Camera Long Range Camera Handheld Backscatter X-Ray Instrument Laser Land Leveler Seeder

-

Inserito da Grain planter il 29/12/2023 02:49:19

Mould ptik.unima.ac.id Water Turbine Blade Precision Corn Seeder Heavy Duty Rotavator Tractor Mounted Corn Seeder Single Crystal Blade Wind Turbine Rotor Transporting Wind Turbine Blades 3 Point Rotary Tiller Grain planter

-

Inserito da Mixer Truck il 26/12/2023 01:15:00

Caramel Tea Bags Emsculpt Neo Dump Truck Tin Cylinder Diesel Generator Set dhb210.freeshell.org Melatonin Tea Bags Trucks A Bag Of Tea Auxiliary Facilities Mixer Truck

-

Inserito da Silk Satin Pillowcase For Hair il 25/12/2023 04:05:24

Industrial Access Control System Keypad Silk Body Pillowcase Industrial Cabinet Lock Keypad Silk Body Pillow Silk Pillow Set Industrial Matrix Keypad Pure Silk Pillowcase Anti Vandalism Industrial Keypad suplimedics.com Digital Industrial Keypad Silk Satin Pillowcase For Hair

-

Inserito da Aerobics With Stepper il 24/12/2023 22:40:53

blecinf.ovh Adjustable Aerobic Stepper Aerobic Step Adjustable Intelligent RO Water Filter Ultrafiltration UF Water Filter 304 Stainless Steel UF Water Filter Reverse Osmosis RO Water Filter Original Aerobic Step Household UF Water Filter Women Neoprene Dumbbell Aerobics With Stepper

-

Inserito da Gardening Shovel il 24/12/2023 17:26:55

Self-Defense Spring Stick Wilderness Survival Shovel Multifunctional Spring Rod Original Pod Vape www.eroticastore.nl Disposable Vape Uk Candy Corn Vape 5000 Hits Vape Military Shovel Disposable Vape Pods Gardening Shovel

-

Inserito da CNC Automatic Four Side V Grooving Machine il 24/12/2023 14:17:46

CNC Vertical Back And Forth Grooving Machine Click-N-Ship Labels CNC Automatic Four Side V Cutting Machine Color Thermal Label 7 Inch Android Tablet Pc biosweet.eco Buy Shipping Label Electronic Signage Automatic Four Side V-shaped Grooving Machine Vertical Back And Forth Cutting Machine CNC Automatic Four Side V Grooving Machine

-

Inserito da Cabinet Pull Basket il 24/12/2023 05:14:22

Function Organizer Basket Custom Chiller Oil Chiller Functional Basket dblink.co.th Portable Chiller Rice Dispenser Storage Box Explosion-Proof Chiller Stationary Chiller Pull Out Seasoning Basket Cabinet Pull Basket

-

Inserito da Raw Material Pregabalin il 20/12/2023 05:02:23

BMS for E-scooter www.opaleimpressions.com 99% Terbinafine Hcl BMS for E-bike BMS for E-Unicycles Propanoyl Chloride Styrene Maleic Anhydride Loperamide hcl BMS for Battery Rental Replacement BMS for Automated Guided Vehicle Raw Material Pregabalin

-

Inserito da Flat Webbing Sling il 18/12/2023 09:06:44

Knitted Mesh Anti-Bird Netting Tie Down Knitted Mesh Anti Bird Netting in Black or White Anti Bird Netting for Garden Woven Mesh 6ton Bottle Jack Knitted Mono Anti-Bird Netting Black Black E-Coating Overcenter Buckle Lever Load Binder Netting for Protecting the Orchard from Bird www.lavidamata.xyz Flat Webbing Sling

-

Inserito da Steel Prop il 17/12/2023 01:46:05

Step Up Transmission Transformer For Solar Power Plant Galvanized Square Tube Barbed Wire Rectangular Tubes 10 Mva 33 11kv Electric Power Transformer 35kv 20mva Industrial Power Plant Transformer msm.bappelitbangda.cirebonkab.go.id 1 Megawatt Solar Panel Transformer Black Iron Square Tube 5mva Substation Step Down Transformer Steel Prop

-

Inserito da Long-Lasting Wire Cleaning Ball il 16/12/2023 16:48:38

Kitchen Dishwashing Supplies Childrens Dinosaur Model Kitchen Metal Cleaning Scourning Ball Metal Cleaning Scourning Ball Pads Dinosaur Beach Toys Brown T Rex Toy lucacocinas.com.ar Dinosaur Beach Toys Toys For Dinosaur Lovers Kitchen Scourer Pad Long-Lasting Wire Cleaning Ball

-

Inserito da Tie And Dye T Shirt il 16/12/2023 02:54:39

Cotton Blend T Shirts Корпус электронного модуля Tee Antenna Base Deck Filler Oversized Cotton T Shirt www.gbwhatsapp.apkue.com Rainbow Tie Dye Shirt Thru-Hull Tank Vent Tie And Dye T Shirt

-

Inserito da 100% PP Green 8gsm Vegetable Climbing Trellis Netting il 15/12/2023 06:21:28

Jewelry Box Wooden apkue.com Laptop Packaging Box Biodegradable Round Silage Bale Wrap Net Wooden Watch Box HDPE Biodegradable Bale Wrap Net for Agriculture 100% PP Green 8gsm Vegetable Climbing Trellis Netting

-

Inserito da Wart Removal Spot Removal Mole Removal Plasma Pen il 15/12/2023 02:02:22

Oversized King Quilt Plain White Wart Removal Skin Tightening MINI Plasma Pen Spiral Wound Gasket with Outer Ring freemracing.jp Double layer Mattress Topper Wart Removal Spot Removal Mole Removal Plasma Pen

-

Inserito da Non-standard Part Stainless Steel M1-M10 Flat Head Long Shank Machine Screw il 14/12/2023 17:31:15

Satin Blend Fabric Stainless Steel Hexagon Socket Head Half Thread Cap Screws with Reduced Shank Fabric For Swimsuit www.wiryei.co.kr Tricot Fabric Cross Hexagon Head Machine Screws Non-standard Part Stainless Steel M1-M10 Flat Head Long Shank Machine Screw

-

Inserito da Carrageenan il 13/12/2023 23:07:23

Body Harness For Roofing Tool Lanyards Handicapped Person Electric Vehicle High Strength 7075 Aircraft Grade Aluminium Alloy Two Way Locking - Screw Gate Locking Carabineer What are the advantages of rod end bearings beta.carrara.poznan.pl Carrageenan

-

Inserito da 24 Volt Lifepo4 Factory il 12/12/2023 01:23:54

Main raw materials and characteristics of Lace Fabric 12.8 V 100ah Lifepo4 Battery Beautiful Promise Ring Setting www.thrang.kr 800 Cca Deep Cycle Battery Mini High Pressure Washer 24 Volt Lifepo4 Factory

-

Inserito da Aluminum Die Casting 3D Printing Spare Parts il 11/12/2023 06:28:21

Steam Mop beta.carrara.poznan.pl Deerma Steam Mop Aluminum Alloy Die Casting Parts Dust Vacuum Cleaners Aluminum Die Casting Motorcycle And Bicycle Parts Aluminum Die Casting 3D Printing Spare Parts

-

Inserito da Custom Led Signs For Business il 11/12/2023 05:56:08

How to choose a Dessert Pan jakubdolezal.savana-hosting.cz Led Wall Lamp Outdoor Wall Mounted Lamp What is MWIR Camera Round Bottom Velvet Pouch Bag Custom Led Signs For Business

-

Inserito da clearwaterrv.net il 09/12/2023 02:43:08

Commercial LED Display 2500w Power Inverter How does the Hard Candy Production Line work Transparent LED Display Hydraulic metal baler Flexible LED display clearwaterrv.net

-

Inserito da PS Blister Packaging Sheet Extrusion Machine il 08/12/2023 19:16:08

Kedai Jual Foam Board Manufacturer HIPS Sheet Blister Machine PP Sheet Blister Machine skylets.xsrv.jp Stihl Fs 56 Rc Brush Blade Carbide Inserts Turning Tool PS Blister Packaging Sheet Extrusion Machine

-

Inserito da Corner Brace Stainless Steel SS304 Stamping L Shaped Heavy Duty Angle Brackets il 07/12/2023 09:41:46

Lithium Ion Battery Bms Board unibjjaluno.tempsite.ws Large L Shaped Stainless Steel 304 316 Brackets for Mounting Battery Management Sensor Active Balancer Lifepo4 Folding Flat L Shaped Stainless Steel 304 Support Microwave Shelf Angle Corner Bracket for Glass Corner Brace Stainless Steel SS304 Stamping L Shaped Heavy Duty Angle Brackets

-

Inserito da Stainless Steel A2-70 DIN316 M8 Wing Bolt il 07/12/2023 04:46:53

microbait.pl Petrol Kick Scooter Children Kick Scooters ASTM A394 Carbon Steel Hot DIP Galvanized HDG Transmission Hexagon Electric Tower Bolt ASTM A394 Carbon Steel / stainless steel ss304/316 Hot DIP Galvanized HDG Transmission Electric Tower heavy Hex Bolt Scooter Kids Kick Stainless Steel A2-70 DIN316 M8 Wing Bolt

-

Inserito da Vacuum Plating Primer il 07/12/2023 00:58:45

Uv Resin Sealer www.viktoriamebel.by SS304 SS316 Hex Flange Head Pointed Cut Tail Bi-metal Self Drilling Screws Stainless Steel SS304 SS316 Ss410 Hex Flange Head Roofing Screw /Bi-Metal Screw/Self Tapping Screw Waterborne Acrylic Urethane Countersunk Head Square Hole Tail-Cutting Stainless Steel 304 316 Scm410 Solar System Composite Bimetal Screw Vacuum Plating Primer

-

Inserito da Decra Ceramic Roof Tile il 06/12/2023 09:15:52

Intumescent Strips treattoheal.be Lightweight Ceramic Roof Tile Leak Proof Ceramic Roof Tile Door Bottom Seal Intumescent Fire Seal Strips Decra Ceramic Roof Tile

-

Inserito da Aluminum CNC Machining il 06/12/2023 02:45:23

www.zolybeauty.nl How to Print Creative Paper Bag Knitwear Sweater Flat Knitting Machine Baby Magnet Toys Television Latticed Tower Magnetic Fun Building Blocks Aluminum CNC Machining

-

Inserito da Extrusion Line of CPVC Pipe il 05/12/2023 10:14:59

Atmosphere Vacuum Furnace CPVC Pipe Special Complete Set Extrusion Line Annealing Furnace U0028 Gas Firing U0029 www.intouch.com.tn Aluminium Pipe Bending Machine Extrusion Line of UPVC/PVC-UH Pipe Extrusion Line of CPVC Pipe

-

Inserito da Packaging Machine For Sale il 05/12/2023 07:22:22

Chip Packaging Machine Electrical Distribution Systems Die Casting Mechanical And Electrical Shroud Fan Circuit Breaker setsatian.ac.th Retort Packaging Machine Packaging Machine For Sale

-

Inserito da retrolike.net il 04/12/2023 10:44:51

The best way to care for your hair How to repair the inner tube of an electric forklift Drum Dryer Tool Set Kids Table And Chairs Set Chicken Manure Dryer retrolike.net

-

Inserito da www.kmu.ac.th il 04/12/2023 05:12:45

Short Fiber Thermoplastics Four characteristics of CNC Machined Part Vertical Drilling And Milling All Machine Pp Tape Extrusion Line Tpo Thermoplastic Polyolefin What are the quality testing methods of Stainless Steel Eye Screw www.kmu.ac.th

-

Inserito da Plastic Eyelash Curler il 04/12/2023 02:04:27

Laminating Machine Pvc Water Supply Pipe Machine Car Mat Laminating Machine www.microbait.pl Stainless Steel Eyelash Curler Eyelash Curler Set Plastic Eyelash Curler

-

Inserito da China Notebook With Pen Manufacturers il 04/12/2023 01:41:37

China Custom Notebook Printing Suppliers China Note Book Notebook Manufacturers Mobile Jib Crane Single Girder Crane appsapk.net Electric Jib Crane China Notebook With Pen Manufacturers

-

Inserito da Package PP Bottle il 02/12/2023 06:54:36

Steel Pop Rivet HDPE Bottle Drinking PP Bottle gazete1453.com.tr Large Flange Stainless Steel Rivets Threaded Rivet Nuts Package PP Bottle

-

Inserito da tokina.co.kr il 30/11/2023 13:43:07

Latest Sports Shoes DIN934 Hexagon NutsStainless Steel Ss 316 304 M8 Hex Nuts Mens Slip On Walking Shoes DIN934 Stainless Steel A2 A4 Hex Head Nut M6 M8 M10 Different Types of Nuts And Bolts Ladies Sports Shoes Ss 304 Hexagon Nuts BS 1768/ DIN934/Standard And Custom Hex Nuts/Bolts And Nuts tokina.co.kr

-

Inserito da ND YAG Q-Switch Laser Skin whitening Laser for Studio il 30/11/2023 04:16:42

Packet Broker Replication Aggregation Inline Tap www.sceaindia.org Mesotherapy Gun II Multi-needle Meso Injector Prp Mesogun Cyber Tap Torsional Spring Arm Pigment Removal Picosecond Laser ND YAG Q-Switch Laser Skin whitening Laser for Studio

-

Inserito da Difference between Climbing Dynamic Rop and Static Rope il 30/11/2023 03:05:10

Exterior Fiberglass Wall Panels www.viktoriamebel.by Dust removal method of Waste Incinerator Features of computer flat knitting machine Fiberglass Awning Panels Usg Acoustical Ceiling Tiles Difference between Climbing Dynamic Rop and Static Rope

-

Inserito da Prezzo pannello alimentazione elettrica waterproof il 29/11/2023 16:41:09

www.adentech.com.tr V Shaped Manure Scraper The advantages of the MDF toilet seat Universal Key Switch Box Automazione del fuoco 7 Prezzo pannello alimentazione elettrica waterproof

-

Inserito da Clear Cellophane Biodegradable Tape il 29/11/2023 02:36:12

Mobile Coal Crusher Triple Roll Crusher Coal Salt Coke Glass 2 inch Garden Biodegradable Tape Limestone Crushers 1 inch Cellophane Biodegradable Tape licom.xsrv.jp Clear Cellophane Biodegradable Tape

-

Inserito da Fiberglass Cord il 29/11/2023 00:58:07

Big Timber Screws Bolts With Butterfly Nuts www.ctauto.itnovations.ge Silicone Coated Fiberglass Rope Sleeper Screws Silicone Coated Fiberglass Tubing Fiberglass Cord

-

Inserito da Under Washing Machine Wheels il 27/11/2023 05:33:07

PLA Degradable Plastic Sheet Machine Root Controller Machine Washing Machine Stand Stainless Steel Tech Johnson Washing Machine Stand Car Mat Production Line www.arkbaria.com Under Washing Machine Wheels

-

Inserito da Preparation before use of Car Hydraulic Jack il 26/11/2023 11:10:00

Oil Press With Oil Filter Filter Press For Oil Filtration How many squares do I need for an EV Charging Cable Plate And Frame Filter Press Molecular Weight of Dispersant for Papermaking fhbr.web1106.kinghost.net Preparation before use of Car Hydraulic Jack

-

Inserito da Heavy Duty Storage Racks il 26/11/2023 01:30:39

Metal Garage Shelves The operation process of low voltage switchgear Servo Rotary Packing Machine Garage Shelving Corner Unit clearwaterrv.net Commerical Disposable Shower Curtains Heavy Duty Storage Racks

-

Inserito da warszawa.misiniec.pl il 25/11/2023 11:38:17

Talking about the types of Cooling System Stainless Steel Automatic Drinker For Pig Separate Heat And Ac Thermostat Garage Thermostat Oven Temp Controller CONFIRMAT SCREWS warszawa.misiniec.pl

-

Inserito da Bedroom Air Purifier il 23/11/2023 08:17:01

Clean Air Filter Oval Ring Joint Gasket Cardboard Frame Pre Air Filters R24 Ring Gasket Octagonal Rtj Gasket coolingtower.vn Bedroom Air Purifier

-

Inserito da 100ml Spirit Bottles il 23/11/2023 04:33:03

profkom.timacad.ru 500 Four-axis CAM Turntable CNC Machine For Surface milling in The Bathroom Industry 100ml Clear Glass Bottles 100ml Glass Bottle 400 Four-axis CAM Turntable 100ml Spirit Bottles

-

Inserito da Artemisinin For Antimalarial il 23/11/2023 02:04:41

Andrographis Paniculata Extract Capsules Diode Laser Cool Car Window Hammer Auto Phone Holder www.sudexspertpro.ru Car Tool Artemisinin For Antimalarial

-

Inserito da Ro4003CLoPro PCB il 22/11/2023 08:59:33

Cold Weather Knit Hat & Mitten Set Umbrellas RO3003 PCB Sneakers www.hantik.ee Taconic High Frequency PCB Ro4003CLoPro PCB

-

Inserito da Hex Flange Self Drilling Screw with EPDM Washer il 22/11/2023 06:33:37

SS304 Flang Head Wood Screw www.ketamata.com Dvb Ip Gateway Metal to Wood Roofing Screws with EPDM Washer Video Encoder Isdbt Modulator Hex Flange Self Drilling Screw with EPDM Washer

-

Inserito da What happens when progesterone is high il 22/11/2023 00:14:19

Blowing And Spray Machine Uv Drying Machine thanhnhat.vn What Is the Role of LED Warning Lights in Real Life What is terminal block in PLC Spray Paint What happens when progesterone is high

-

Inserito da www.misiniec.pl il 21/11/2023 04:50:45

SS316 SS304 China Factory Supply Hardend Countersunk Head Self Drilling Screws 45mm M3 DIN7504N Stainless Steel 304 316 Phillips Pan Head Self Drilling Screw M8 45mm SS304 Flat Head DIN7504P Countersunk Head Philip Self Drilling Screw Frosted Essential Oil Bottle Bottle Green Color Nail Polish Amber Boston Round www.misiniec.pl

-

Inserito da Photocopier Toner il 21/11/2023 04:29:54

skylets.xsrv.jp luckymurphyboat com Qingdao Lucky Murphy Boat Co Ltd sinoahcabinets com Qingdao Sinoah Co Ltd jingkon com Ningbo Jingkon Fiber Communication Apparatus Co ltd Printer Refills Printer Ink Drum Photocopier Toner

-

Inserito da How does a POU Water Dispenser produce clean water il 20/11/2023 01:47:33

Korean Cookware Non Stick Fry Pan www.d2d.com.vn Pan Cookware The Advantage of Supermarket PP Woven Trolley Bag Brake pad for PORSCHE 968 How does a POU Water Dispenser produce clean water

-

Inserito da Delta 8 Vs Delta 9 Filling Machine il 19/11/2023 17:34:21

Extracts Thc Cbd Filling Machine H180YD+Z Galvalume Coil www.ilososnik.ru HC340LAD+Z Galvalume Coil H300LAD+Z Galvalume Coil Cbd Vape Filling Machine Delta 8 Vs Delta 9 Filling Machine

-

Inserito da A Brief Introduction of Segment LCD Display il 18/11/2023 16:36:17

Laser Pvc Bag Jute Zipper Bag www.issasharp.net Maintenance of computer flat knitting machine Custom Shopping Bag Are pizza boxes only square A Brief Introduction of Segment LCD Display

-

Inserito da Blood Fridge il 17/11/2023 21:57:09

naturehealth.eu Solar Panel Aluminium Rail Stand Seam Roof Aluminium Clamp Anodized Aluminum Solar Metal Tin Roof Mount Seam/Rail/Bracke/Tripod/ Middle Side Mid And End Clamp for Framed Solar Panel Ultra Cold Freezer Roof Solar Panel Mounting System Stand Seam Metal Roofing Aluminium End Clamps/Z Clamp Cheap Pharmacy Fridge Blood Fridge

-

Inserito da Photochromic Filter il 16/11/2023 04:14:17

Galvanized Steel Coil Photochromic Glasses jakubdolezal.savana-hosting.cz Anti-Blue Protection Glasses Galvanized Corrugated Sheet Galvanized Steel Pipe Photochromic Filter

-

Inserito da domser.es il 14/11/2023 18:55:23

Adjustable Baby Sling Ribbon Baby Headband Accessories Low Cut Sock DIN933 ASME B18.2.1 High Quaity Stainless Steel 304 316 316L A2 A4 Hex Bolt DIN933 DIN931 Carbon Steel Gr4.8 Gr8.8 Gr10.9 Black Zinc Plated Hex Bolt Hex Head Bolt 1/4" 1/2" -2" Stainless Steel 304 316 316L A2 A4 Carbon Steel Gr2 Gr5 Gr8 Hex Cap Screw domser.es

-

Inserito da Mobile Crusher il 14/11/2023 05:25:22

Wood Screw Pdo Thread Concrete Screw 170t 8kg Taffeta Lining Cloth Threaded Rod www.borisevo.myjino.ru Mobile Crusher

-

Inserito da Mailer Bag with Handle il 13/11/2023 05:21:59

menu.abilitytrainer.cloud Lemo Bnc Adapter Circular Push Pull Connectors Circular Terminal Connector Christmas Mailer Bag Pe Mailing Bags Mailer Bag with Handle

-

Inserito da 8 Antenna Desktop Phone Signal Jammer il 07/11/2023 07:45:53

Brinell Scelemeter Micro Vickers Hardness cse-formations.com High Power Mobile Phone Signal Jammer For 2345g WIFI Hardness Vickers 100W 10 Antenna GPS Frequency Desktop Phone Signal Jammer 8 Antenna Desktop Phone Signal Jammer

-

Inserito da 1000 Puzzles For Adults il 06/11/2023 02:02:49

高品質のブランドスーパーコピー腕時計級品の専門店 Tear Away Microfiber Cloth 1000 Puzzles For Adults

-

Inserito da ブランドコピー財布 il 03/11/2023 10:14:45

Solar Panel Ground Mounts Ground Screw WiFi Dual Dash Cam スーパーコピー時計台湾

-

Inserito da Custom Lab Grown Diamonds il 30/10/2023 12:41:29

24mm Inner Rotor BLDC Motor For Pump Valve スーパーコピーブランドコピーブランドレプリカ屋 Custom Lab Grown Diamonds

-

Inserito da スーパーコピーブランド専門店 il 25/10/2023 03:26:46

Baggy Ripped Jeans Silk Ribbon Embroidery Kits 高品質級品スーパーコピーブランド腕時計の専門店

-

Inserito da 玄関マットブランドコピー il 19/10/2023 11:28:41

Pneumatic Air Source Treatment Chopping Board Bamboo Set ブランドコピーn級とは

-

Inserito da Plastic Stacking Cups il 18/10/2023 09:43:37

-

Inserito da Metal Cut Off Blade il 18/10/2023 03:48:51

スーパーコピー代引きスーパーコピー Villa Ceramic Roof Tile Metal Cut Off Blade

-

Inserito da Medium Air Filters il 17/10/2023 11:04:45

エルメス財布コピーのスーパーコピーブランド専門店 Colored Ceramic Roof Tile Medium Air Filters

-

Inserito da スーパーコピー時計tt il 16/10/2023 03:04:25

Fractional Co2 Laser Tighten Vagina Machine H340LAD+ZF Color Coated Galvanized Steel Coil スーパーブランドコピーブランドコピースーパーコピー

-

Inserito da Food Grade Popcorn Bucket il 15/10/2023 03:45:56

-

Inserito da Spiral Notebook A4 Free Sample il 12/10/2023 07:07:20

Car Reverse Horn ブランドコピー激安ベルト Spiral Notebook A4 Free Sample

-

Inserito da 最新スーパーコピーブランド級品販売通販 il 28/09/2023 05:10:18

Patterned Kitchen Sticker Bed Side Table 最新スーパーコピーブランド級品販売通販

-

Inserito da ブランド時計コピー口コミ il 26/09/2023 09:26:18

Leggings auto part brake system brake pad front auto ceramics for audi oe 11046152 ブランド時計コピー口コミ

-

Inserito da スーパーコピーブランドsupreme il 22/09/2023 15:47:25

Ti Wireless Bms Features and Benefits of Paper Straw Machine スーパーコピーブランドsupreme

-

Inserito da X-Metal il 22/09/2023 09:48:05

stainless steel sheet decor finish https://www.fsx-metal.com/

-

Inserito da iphonexsケースブランドコピー il 22/09/2023 03:36:05

6OZ Heavy copper PCB Automatic Sorting Solution iphone7ケースブランドコピー手帳型

-

Inserito da toteブランドコピー il 19/09/2023 05:08:49

CNC Machining Unattended Terminals ルイヴィトンスーパーコピー専門店ブランドコピー財布

-

Inserito da Hand Pallet Truck 2 5 Ton il 16/09/2023 11:40:25

スーパーコピー時計n品 Plastic Pallet Press Machine Hand Pallet Truck 2 5 Ton

-

Inserito da 時計スーパーコピー見分け il 12/09/2023 05:58:21

Soft Close Drawer Slides 70 Shore A Black SBR Rubber Sheet 時計スーパーコピー見分け

-

Inserito da スーパーコピーロレックス韓国スーパーコピー制作精巧 il 11/09/2023 13:47:03

Unveiling the Art of Vermiclli Production The Role of Advanced Machinery Chocolate Machinery Manufacturer ブランドコピー品販売専門店

-

Inserito da 4 In 1 Alu Foil Paper Roll il 10/09/2023 23:53:03

グッチ財布スーパーコピーバッグ代引き通販 Tshirt Preprinted Sublimation Paper 4 In 1 Alu Foil Paper Roll

-

Inserito da ブランドコピー市場スーパーコピーブランド海外通販専門店 il 10/09/2023 05:07:51

Thermal Printer Paper St. Patrick Printed Stockings スーパーコピーブランド通販ブランドコピー人気激安代引

-

Inserito da ブランドコピーライター il 09/09/2023 21:39:51

Lcd Instrument Panel Hybird Stepper Motor Driver ブランドコピー業界最大級のレプリカ時計販売専門店

-

Inserito da Boost Production Line With 2 Phase I/O Control Stepper Driver il 06/09/2023 03:25:59

Car Charging Port Cover スーパーコピー時計信用 Boost Production Line With 2 Phase I/O Control Stepper Driver

-

Inserito da Printed Flag il 05/09/2023 23:08:47

-

Inserito da ブランド時計スーパーコピー il 05/09/2023 11:56:48

Cost-effective 2 Phase Stepper Motor Step Driver Boy ブランド時計スーパーコピー

-

Inserito da Cummins 6L Marine Diesel Generator Sets il 05/09/2023 10:00:34

業界最強の極上品質スーパーコピーブランドメンズ服の情报 Electronic Jacquard Machine With Cam Structure Cummins 6L Marine Diesel Generator Sets

-

Inserito da Fireproof Glass il 05/09/2023 07:31:22

-

Inserito da Scooter Lithium Battery il 30/08/2023 05:31:20

ブランドコピー財布安心 57x60 Thermal Paper Custom Scooter Lithium Battery

-

Inserito da シャネルスーパーコピー時計 il 29/08/2023 05:40:30

Custom Down Warm Vest Discoid Magnets ブランドコピーとスーパーコピーブランドランク専門店

-

Inserito da シャネルアクセサリーコピー il 28/08/2023 17:43:33

UVLED Paper Jam Direct Printing Screen Printing Ink Oversize T-Shirt 人気海外ブランドスーパーコピー専門店ブログ

-

Inserito da Special Centrifuge il 27/08/2023 21:33:36

Duplex Steel Socket weld Flanges 小銭入れブランドコピー Special Centrifuge

-

Inserito da Thrusting Vibrating Clitoral Thumping Dildo il 24/08/2023 03:28:02

ミュールブランドコピー Novastar Processor Thrusting Vibrating Clitoral Thumping Dildo

-

Inserito da 時計スーパーコピー修理 il 23/08/2023 01:13:00

-

Inserito da Screen Guard il 22/08/2023 14:00:40

-

Inserito da 1mm Carbon Rod il 22/08/2023 13:25:31

業界最高品質時計ロレックスのスーパーコピー激安販売 Paper Flowers Decorations 1mm Carbon Rod

-

Inserito da High Intensity Strobe Aircraft Warning Light il 21/08/2023 03:41:12

スーパーコピー意味コピールイヴィトン靴以上で送料無料 Eye Highlighter Brush High Intensity Strobe Aircraft Warning Light

-

Inserito da Bridging Agent il 20/08/2023 14:02:15

-

Inserito da Rubber Elastic Band il 19/08/2023 15:05:52

Adults Wearing Diapers For Unisex ブランドコピースーパーコピー通販市場 Rubber Elastic Band

-

Inserito da Hot Oil Pump il 19/08/2023 03:48:09

-

Inserito da Structure of Water Meters il 10/08/2023 21:27:08

-

Inserito da Battery Automation il 10/08/2023 11:31:38

-

Inserito da Green Shimmer Skirt il 10/08/2023 00:56:20

ブランドコピーn級品とは Curb Chain Diamond Cutting Machine Green Shimmer Skirt

-

Inserito da ハノイブランドコピー il 06/08/2023 01:44:46

1-1241961-7 Fuel Nozzle DLLA155S1032 ロレックススーパーコピーブランド時計級品優良店

-

Inserito da Stainless Steel Flat Plate il 05/08/2023 07:09:27

Fuel Nozzle DLLA155P230 プラダスーパーコピー偽物プラダバッグコピー専門店 Stainless Steel Flat Plate

-

Inserito da Zirconia Sputtering Target il 02/08/2023 17:13:26

スーパーコピー時計ベトナム Adjustable Bar Stool Zirconia Sputtering Target

-

Inserito da Plastic Set Screw Shaft Collar il 02/08/2023 05:22:12

Industrial Storage Racks 韓国ブランドコピー持ち込み Plastic Set Screw Shaft Collar

-

Inserito da Coal Crusher Plants il 01/08/2023 17:14:40

日本人気スーパーコピーコピーブランド級品専門店 Spring Loaded Pin Coal Crusher Plants

-

Inserito da Cost To Replace Diesel Injectors il 01/08/2023 13:50:42

Diesel/gas Thermal Oil Heater 時計ブランドコピー Cost To Replace Diesel Injectors

-

Inserito da 50A Miniature High Power Relay With 8KV Surge Voltage il 31/07/2023 17:26:21

Dc Copper Duct Fan 12038 ヴィトンケースコピーアイフォン手帳型ケースブランド 50A Miniature High Power Relay With 8KV Surge Voltage

-

Inserito da スーパーコピーブランド大阪 il 29/07/2023 19:34:40

-

Inserito da Mint Tin Box il 28/07/2023 03:14:53

Фенольная смола с тканевой износостойкой полосой スーパーコピー時計級品ブランドパロディコーデ通販店 Mint Tin Box

-

Inserito da Aftermarket Hydraulic Cylinder Seal Kits il 28/07/2023 01:18:09

スーツブランドコピーストライプ marine control cable Aftermarket Hydraulic Cylinder Seal Kits

-

Inserito da Anti UV Polyester Trilobal Shaped Filament il 27/07/2023 11:53:01

ブランドスーパーコピー無料掲示板のぴこばん Ptfe Syringe Tubing Anti UV Polyester Trilobal Shaped Filament

-

Inserito da スーパーコピー時計店舗 il 27/07/2023 07:29:48

Night Glare Polyester Filament Yarn Tcca Effervescent Tablet スーパーコピー時計店舗

-

Inserito da Набивка из углеродного волокна с графитовым наполнителем il 26/07/2023 11:51:57

Wholesale Blank Label エルメス時計スーパーコピー Набивка из углеродного волокна с графитовым наполнителем

-

Inserito da Санитарные прокладки с тройным зажимом il 26/07/2023 11:11:44

M4 Hex Screw 大阪鶴橋ブランドコピー Санитарные прокладки с тройным зажимом

-

Inserito da 867698525 il 25/07/2023 03:44:47

-

Inserito da Clutch System il 24/07/2023 15:13:17

-

Inserito da 最高級韓国最新スーパーコピーブランド激安代引き専門店 il 23/07/2023 05:33:44

Fiber Optic Splitter Box Boron Nitride Whisker Powder 最高級韓国最新スーパーコピーブランド激安代引き専門店

-

Inserito da ブランドコピー品販売専門店 il 22/07/2023 11:23:20

Plastic Envelope With Button Making Machine Water Resistant Spotlight キーホルダーブランドコピー

-

Inserito da Laminated Glass il 22/07/2023 09:42:52

-

Inserito da Wall Panel Production Line il 21/07/2023 15:29:22

-

Inserito da Automatic Blister Packing Machine il 21/07/2023 13:32:55

日本国内最高級のスーパーコピーブランド販売専門サイト 2024Agenda Planning Notebook Automatic Blister Packing Machine

-

Inserito da スーパーブランドコピー専門店楽天スーパーコピーブランド il 21/07/2023 11:56:43

2024Agenda Planning Notebook Drop Down Seal スーパーブランドコピー専門店楽天スーパーコピーブランド

-

Inserito da Orthotic Latex Memory Foam EVA Insole il 20/07/2023 15:32:39

ブランド激安コピー服ブランド服偽物 Quick Turn Pcb Assembly Orthotic Latex Memory Foam EVA Insole

-

Inserito da Gots Certified Organic Cotton Fabric il 20/07/2023 06:01:57

スーパーコピー見分け方時計 Hair Remover Cream Gots Certified Organic Cotton Fabric

-

Inserito da Custom Plastic Bag Washing Liquid Bag il 19/07/2023 19:07:45

心斎橋ブランドコピー Linear Slide Design Custom Plastic Bag Washing Liquid Bag

-

Inserito da 40 Inch Kids Saucer Tree Swing Set 600D Heavy-Duty Oxford Fabric Platform Swing Seat with Steel Frame & Carabiner Support 550 lb il 19/07/2023 15:56:19

Tebuconazole 43 ロレックススーパーコピー時計コピー通販専門店 40 Inch Kids Saucer Tree Swing Set 600D Heavy-Duty Oxford Fabric Platform Swing Seat with Steel Frame & Carabiner Support 550 lb

-

Inserito da Plastic Massage Brush il 17/07/2023 01:51:49

-

Inserito da Reynolds Disposable Containers il 15/07/2023 21:20:03

ブランドコピー財布メンズ PTFE Wrapped DU Oil Free Steel Bushing Reynolds Disposable Containers

-

Inserito da ブランドコピー代引き楽天 il 14/07/2023 05:50:15

0.60 inch MR Glasses Display Cop2560 Spare Parts ブランドコピー代引き楽天

-

Inserito da Wiggle Wire Agriculture Solar Greenhouse Tunnel il 13/07/2023 23:42:29

Handbook Stickers スーパーコピー後払い楽天ゾゾタウン財布偽物楽天 Wiggle Wire Agriculture Solar Greenhouse Tunnel

-

Inserito da ブランドコピー匂い il 13/07/2023 19:21:14

-

Inserito da Cordless Multifunction Tool il 12/07/2023 15:11:00

Terminal Block For Lighting パネライ時計スーパーコピー Cordless Multifunction Tool

-

Inserito da シャネル時計メンズスーパーコピー il 11/07/2023 03:36:05

Stainless Steel Toilet Stool Neck Beauty Instrument ブランドコピー激安通販

-

Inserito da 日本中国最大のスーパーコピーブランド優良店 il 09/07/2023 21:16:00

Double Row Deep Groove Ball Bearing Led Video Wall Rental 楽天ブランドコピー口コミ

-

Inserito da Tactical Knee Pads il 08/07/2023 23:55:59

Brand Logo Embroidery Patch ブランドコピーアクセサリー Tactical Knee Pads

-

Inserito da Flange Bolts And Nuts il 07/07/2023 21:15:58

X-Ray Screening ウブロ時計スーパーコピー代引きウブロスーパーコピー韓国 Flange Bolts And Nuts

-

Inserito da Buy Mattress il 07/07/2023 15:51:19

-

Inserito da Soundbar Tv Mount il 06/07/2023 19:05:46

Plastic Body Bath Brush スーパーコピーブランドiphoneケース Soundbar Tv Mount

-

Inserito da 業界最高峰のスーパーコピーブランド販売ブランドコピー il 06/07/2023 15:15:25

4g Pcb Antenna Aluminum Flat Tube 業界最高峰のスーパーコピーブランド販売ブランドコピー

-

Inserito da Calcium Carbonate Egypt il 06/07/2023 13:20:18

サングラスブランドコピー PA 6 Silicon Carbide Filaments Calcium Carbonate Egypt

-

Inserito da カー用品ブランドコピー il 06/07/2023 05:26:35

-

Inserito da ACSS Bare Conductor Cable il 05/07/2023 05:38:53

-

Inserito da Corrugated Paper Mailer Packaging Making Machine il 04/07/2023 23:53:10

スーパーコピーブランドプロの時計コピー専門店評判 Small Battery Desk Fan Corrugated Paper Mailer Packaging Making Machine

-

Inserito da セイコースーパーコピーのブランド時計偽物通販級品専門店 il 04/07/2023 23:20:35

Honeycomb Paper Envelope Machine Velvet Bracelet Box セイコースーパーコピーのブランド時計偽物通販級品専門店

-

Inserito da IP55 Series Waterproof UK Type Socket and Switch for Outdoor il 04/07/2023 03:37:20

ブランドコピー激安通販口コミスーパーコピー代引き販売店 Lines And Sewing Thread IP55 Series Waterproof UK Type Socket and Switch for Outdoor

-

Inserito da スーパーコピー時計知恵袋 il 03/07/2023 23:41:55

Shoe Shield Wrinkle Protector Metric Flange Bolts 豊富な品揃えノベルティモールの販促品を多数取扱い

-

Inserito da Hardware Injection Molding il 03/07/2023 17:08:22

Wheel Bearing Kit Front iphonexケースブランドコピー Hardware Injection Molding

-

Inserito da High Performance Harmonica Aluminum Tube il 03/07/2023 03:39:26

Ultrasonic Glass Cleaner ブランドコピートートバッグ High Performance Harmonica Aluminum Tube

-

Inserito da 店舗システムスーパーコピーレプリカ通販 il 01/07/2023 21:32:26

Express Freight Services Lollipop Production Line 店舗システムスーパーコピーレプリカ通販

-

Inserito da Beauty Instrument il 01/07/2023 15:48:36

-

Inserito da スーパーコピー時計購入可能 il 30/06/2023 21:26:59

Peephole Viewer Automatic Kraft Mesh Paper Rewinding Machine スーパーコピー時計購入可能

-

Inserito da Magnabend Hinges il 30/06/2023 11:20:01

High Efficiency Glassine Paper Garment Bag Making Machine スーパーコピー代引き Magnabend Hinges

-

Inserito da Automatic Plastic Index Dividers Making Machine il 30/06/2023 05:35:57

韓国偽物バッグコピー韓国偽物財布コピー Mechanical Housing Automatic Plastic Index Dividers Making Machine

-

Inserito da スーパーコピー市場ページ il 29/06/2023 23:46:37

Wooden Flooring Pl Series Concrete Batching Plant Machine スーパーコピーブランドプロの時計コピー専門店評判

-

Inserito da Wastewater Treatment System il 26/06/2023 15:44:38

Mold Label ボッテガヴェネタ靴コピー偽物ブランド最高級激安專門店 Wastewater Treatment System

-

Inserito da ブランドコピー仕入れ先 il 26/06/2023 03:21:14

Spraying Wastewater Treatment Equipment Nylon Taffeta ブランドコピー仕入れ先

-

Inserito da スーパーコピー時計最高質ブランドコピー代引き il 25/06/2023 21:40:02

Industrial Grade Bismuth Subnitrate Tape Wheel Weights ブランドコピー寝具代引き

-

Inserito da Square Speed Gate il 22/06/2023 19:53:03

-

Inserito da スーパーコピー時計tt il 22/06/2023 17:34:31

Urine Meter Drainage Bag Green Bent Socket PCB Screw Terminal スーパーコピー時計tt

-

Inserito da Commercial Induction Cooker il 22/06/2023 15:58:19

ブランドコピー激安キーホルダー Aluminum Corrugated Fin Commercial Induction Cooker

-

Inserito da 関東激安スーパーコピー時計修理 il 20/06/2023 15:42:40

Mini Hand Warmers Door-to-Door Lcl Exclusive of Taxes Maritime Services 関東激安スーパーコピー時計修理

-

Inserito da Fire Extinguisher Full Automatic Press Bottom Machine il 20/06/2023 03:54:43

Leopard Statue クロムハーツ靴スーパーコピーブランドスーパーコピー通販 Fire Extinguisher Full Automatic Press Bottom Machine

-

Inserito da 楽天ブランドコピー届く il 19/06/2023 21:30:19

Fire Sprinkler Valve Testing Machine Commercial Furniture Design 楽天ブランドコピー届く

-

Inserito da Third-Party Overseas Warehouse Shipping il 19/06/2023 11:10:00

5000mah Magnetic Wireless Charger スーパーコピー時計大阪 Third-Party Overseas Warehouse Shipping

-

Inserito da Fitness Pant il 16/06/2023 23:07:38

-

Inserito da 700VAC 100A Stud-Mount High speed Fuse il 16/06/2023 19:10:09

日本最高級スーパーコピーブランド時計通販専門店 Pmk Support Ali Payment 700VAC 100A Stud-Mount High speed Fuse

-

Inserito da Hair Removal Beauty Equipment il 16/06/2023 09:21:12

Starter Motor Brushes 最高级ルイヴィトンスーパーコピー代引き級品人気販売 Hair Removal Beauty Equipment

-

Inserito da Oval Plastic Body Brush il 16/06/2023 05:30:16

Installing Elevator In Home 人気ブランドコピーバッグ級品市場専門店 Oval Plastic Body Brush

-

Inserito da ブランド財布コピー代引き il 15/06/2023 23:43:37

Lora Antenna Pcb 690VAC 100A Bolt Connected High-Speed Fuse スポーツブランドコピー

-

Inserito da Replacement Pool Liners il 15/06/2023 06:03:21

-

Inserito da ブランドコピー品メルカリ il 13/06/2023 17:48:41

Car Toys Battery Cell Phone LCD Screen for OPPO A5 ブランドコピー品メルカリ

-

Inserito da スーパーコピーブランド激安 il 09/06/2023 07:40:00

High Quality Deboner Cast Bronze Straight Type Oilless Bushing スーパーコピーブランド激安

-

Inserito da Eyeshadow Making Machine il 07/06/2023 17:44:21

VE7512 0.75mm2 Wire Copper Crimp Connector Insulated Cord Tubular Electric End Terminal Ferrules スーパーコピー級品ブランドコピー販売スーパーコピー時計 Eyeshadow Making Machine

-

Inserito da スーパーコピーブランド通販レプリカスニーカー専門店 il 07/06/2023 09:34:04

Nd Yag Laser Hair Removal Machine Barrier Terminal Blocks 日本最大のブランドスーパーコピー通販専門店

-

Inserito da ブランドコピー優良店 il 07/06/2023 07:15:49

Steel Backing Composite Polymer Bearings Buy Panel Solar ブランドコピー優良店

-

Inserito da Switchgear il 05/06/2023 23:23:36

O2/Co Oxygen Content And Combustible Gas Two-Component Analyzer jjcopyスーパーコピー時計 Switchgear

-

Inserito da Semi-automatic high-precision cube plane labeling machine il 31/05/2023 23:58:07

スーパーコピーブランド通販さんの Light Truck Bias Tires Semi-automatic high-precision cube plane labeling machine

-

Inserito da Semi-automatic laundry liquid flat bottle labeling machine il 31/05/2023 09:37:07

ウブロスーパーコピー時計販売ウブロ時計コピー優良店 Bulletproof Armor Helmet Semi-automatic laundry liquid flat bottle labeling machine

-

Inserito da アイコス3ケースブランドコピー il 31/05/2023 03:12:38

Lithium cell production line warehouse management system Dr221 Opc Drum アイコス3ケースブランドコピー

-

Inserito da Automatic Face Mask Welding Machine il 29/05/2023 07:43:49